整治醫藥廣告 需糾偏消費者認識偏差

最后更新:2015-05-14 23:17:55來源:廣州日報近日,國家食藥監總局對全國30家發布嚴重違法廣告的產品企業進行行政告誡,涉及10個藥品、13個醫療器械和10個保健食品的33個產品違法廣告被責令停止。有專家建議,應加快完善行業黑名單制度,讓消費者和市場參與監督,并依據剛剛通過的廣告法加大執法力度,嚴厲打擊違法行為。

醫藥保健品廣告違法,屬于公眾深惡痛絕,但又始終沒有根治的老問題。所以每次看到監管部門的行動,很多人普遍的感受是,相比于現狀,類似的告誡或處罰不是太多,而是太少了;不是太嚴厲,而是太“溫柔”了。

比如報道中提及,一個企業的違法廣告,6年來20多次遭到地方監管部門查處,多次被暫停銷售卻仍在播出;還有一制藥公司因違規宣傳被上海監管部門處罰了近800萬元,但仍在其他地方繼續違規。這些例子的最直接啟發,就是相對于企業的獲利來說,過去的懲罰力度還是太小,缺乏應有的威懾力。

實際上,在經濟處罰手段之外,虛假廣告罪早已入刑。廣告主、廣告經營者、廣告發布者違法國家規定,利用廣告做虛假宣傳情節嚴重的,可以判處有期徒刑或拘役。但現實中,則很少有以虛假廣告罪被追究刑責的。重要原因之一,是過去的法律對“情節嚴重”,缺乏明確的細則,所以執行起來缺乏可操作性。好在最近剛通過的廣告法,在這方面已有更細化的規定,有了加大執法力度的法律基礎。

屢禁不絕的違法醫藥廣告,還迫使人們思考的一個問題是,為何這些廣告的生存“土壤”還是如此“肥沃”?一個常識是,如果這個社會對這些夸張虛假的廣告無感,廠商難以借此謀得暴利,就不會有人頻頻鋌而走險。只要這些違法廣告的“土壤”不改良,違法者被罰得再多,也可以換個地方再掙回來;即便追究刑責被關兩年,出來了可能又是一條“好漢”。所以,治理違法廣告,更為治本的可能還要在改良土壤的層面發力。

有學者曾介紹,在美國看電視上的藥品廣告,除了必須要對藥品可能的副作用做出醒目說明之外,還得包括“四個要素”:顯示一個免費的咨詢電話;顯示一個網址;提及一個印刷品或者資料冊;提及向醫生咨詢。這些要素,是為了保證消費者有機會了解一種藥的詳情。

這些做法值得我們借鑒。不可否認,國內很多消費者對藥品、尤其是保健品的認識存在偏差,容易輕信那些夸大宣傳。如果能在技術上,要求廣告必須包含風險提示,提醒消費者多向醫生或者一些公共部門咨詢,或許可以潛移默化地改變更多人對藥品、保健品的看法,逐步培養一種理性的態度。

“土壤”除了消費者之外,還應包括發行商、零售商、媒體等等。雖然違法廣告的最大禍首是醫藥企業、廣告主,但如果沒有其他環節有意無意地“配合”,沒有一個利益鏈條的支撐,他們也難以興風作浪。所以,追責不僅要面對“主犯”,還要兼及“幫兇”,這也是改良違法廣告土壤的必然要求。(媒體評論員 敬一山)

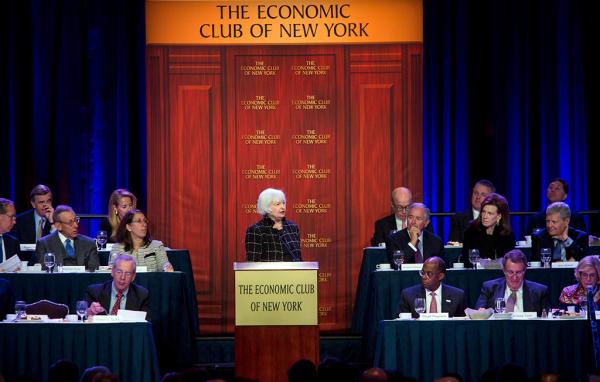

美聯儲4月維持利率不變 但政策聲明偏“鷹派”

當地時間2016年3月29日,美國紐約,美聯儲主席耶倫在...

東方中文網:看東方 觀天下

東方中文網(http: dfzw net )簡稱東文網,是全...